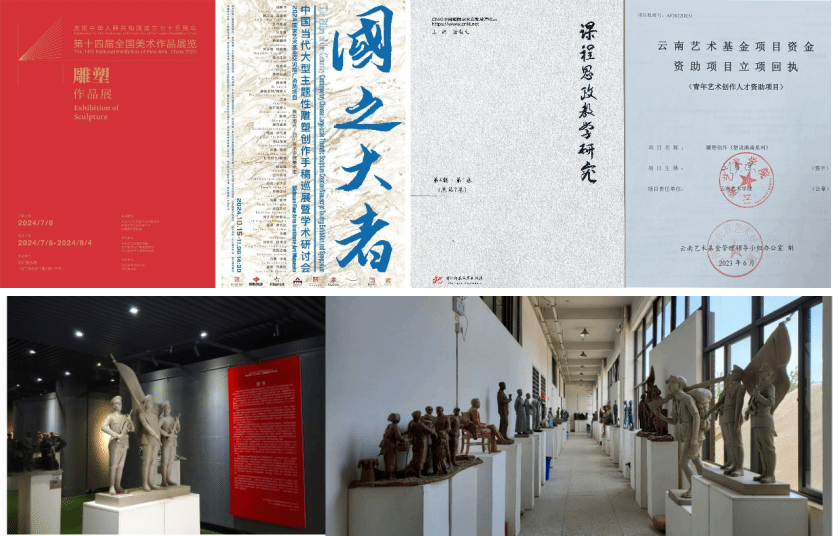

雕塑专业建于1959年,是云南省开设最早、最为完善的雕塑教育、创作、人才培养的传统专业,2020年获批为国家级一流本科专业建设点,在云南省本科专业综合评价中,连续五年排名第一。近三年在教学中多措并举扎实推进国家一流专业建设点建设,教学质量稳步提升。

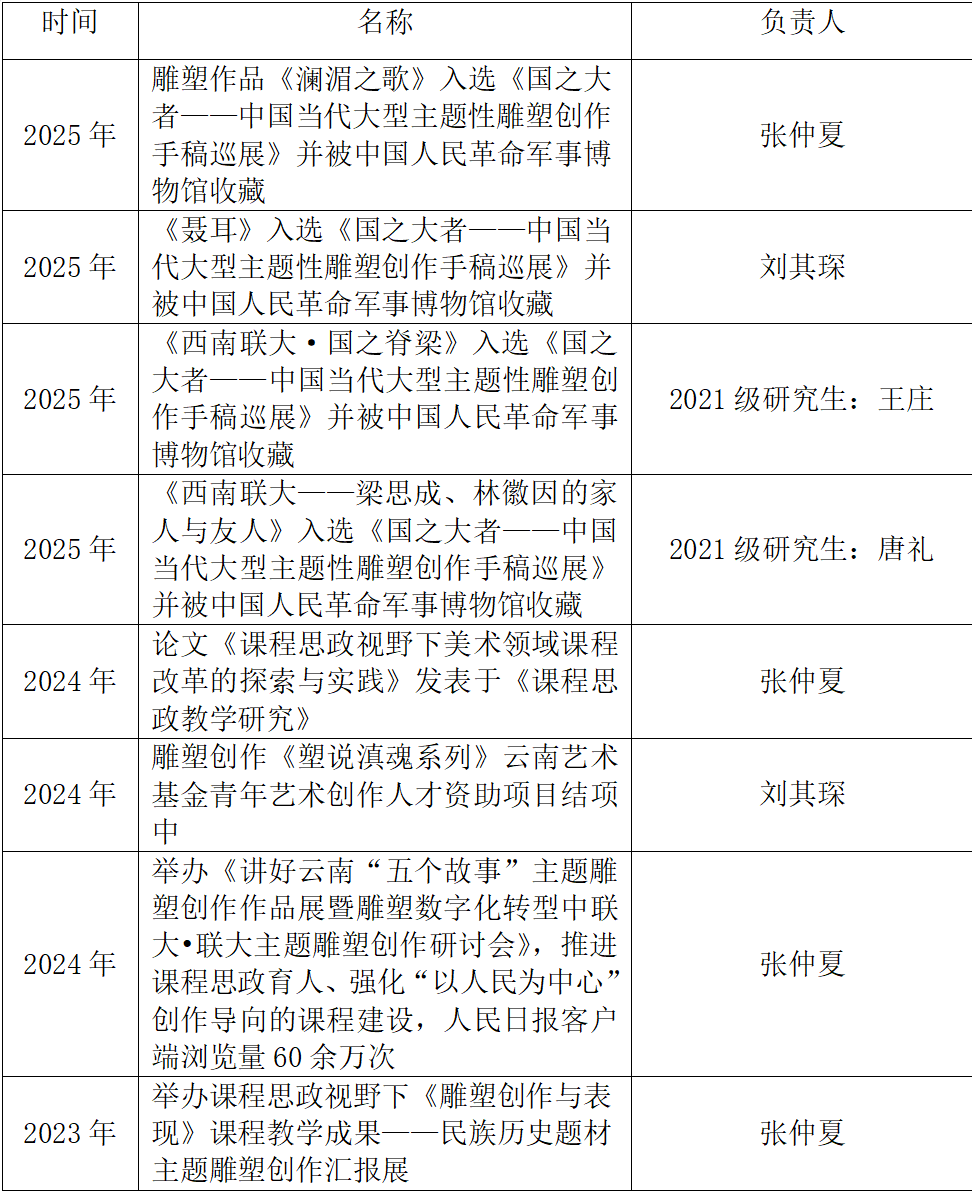

一、与时俱进,更新人培与教学大纲,设置与社会需求相关的专业课程,适应社会对创新型人才需求。

雕塑专业2023版大纲中设置的专业课程中,《泥塑》《数字造型》《公共艺术》《陶塑》《木雕》《石雕》《民族服饰衣纹》《传统技艺的当代转换与创新》《雕塑创作与表现》《艺术实践》等课程直接对应社会需求,人才培养目标与社会需求达成度较高。完成核心课程《sketch up与公共雕塑》《雕塑创作与表现》(张仲夏编写)、《石雕》(刘其琛编写)的教材编写。

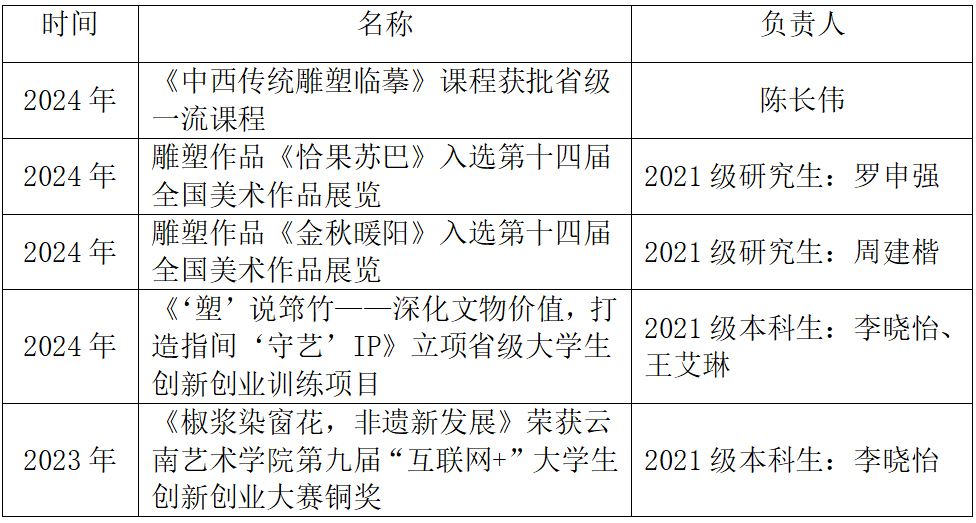

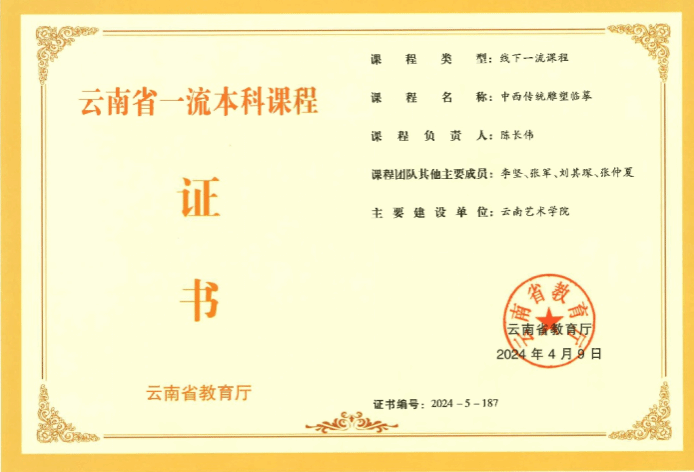

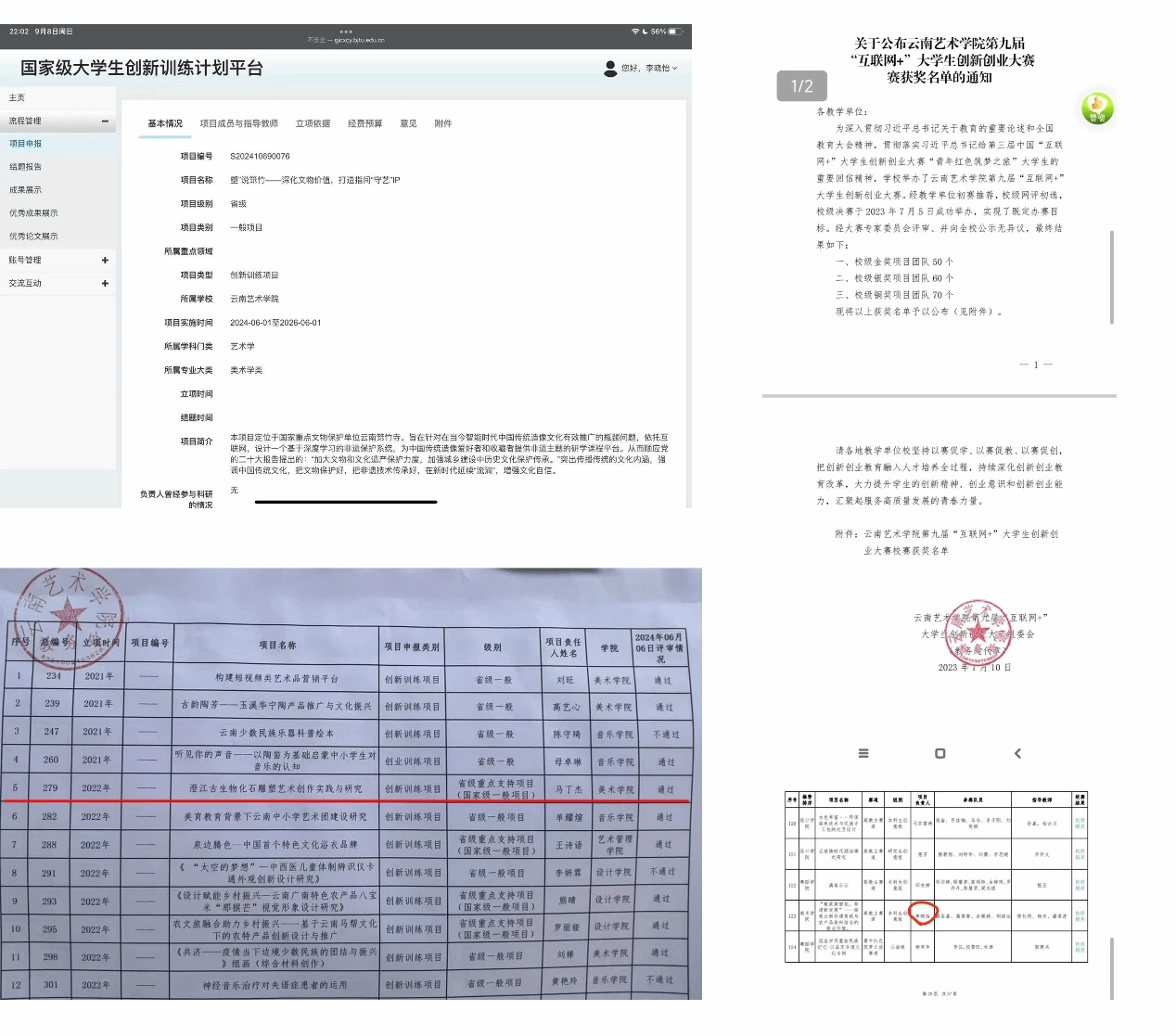

二、中西合璧,继承与创新优秀传统文化,深化课程改革成果,获批省级一流课程。

在现实主义写实性泥塑教学的基础上,开设《中西传统雕塑临摹》课程,以“卢浮宫经典雕塑复刻作品”与“昆明筇竹寺五百罗汉”、“麦积山精品泥塑复刻作品”为研究重点,对中西方古代雕塑以“课堂+实践”的模式授课,对中西方传统造型艺术进行教学与研究。

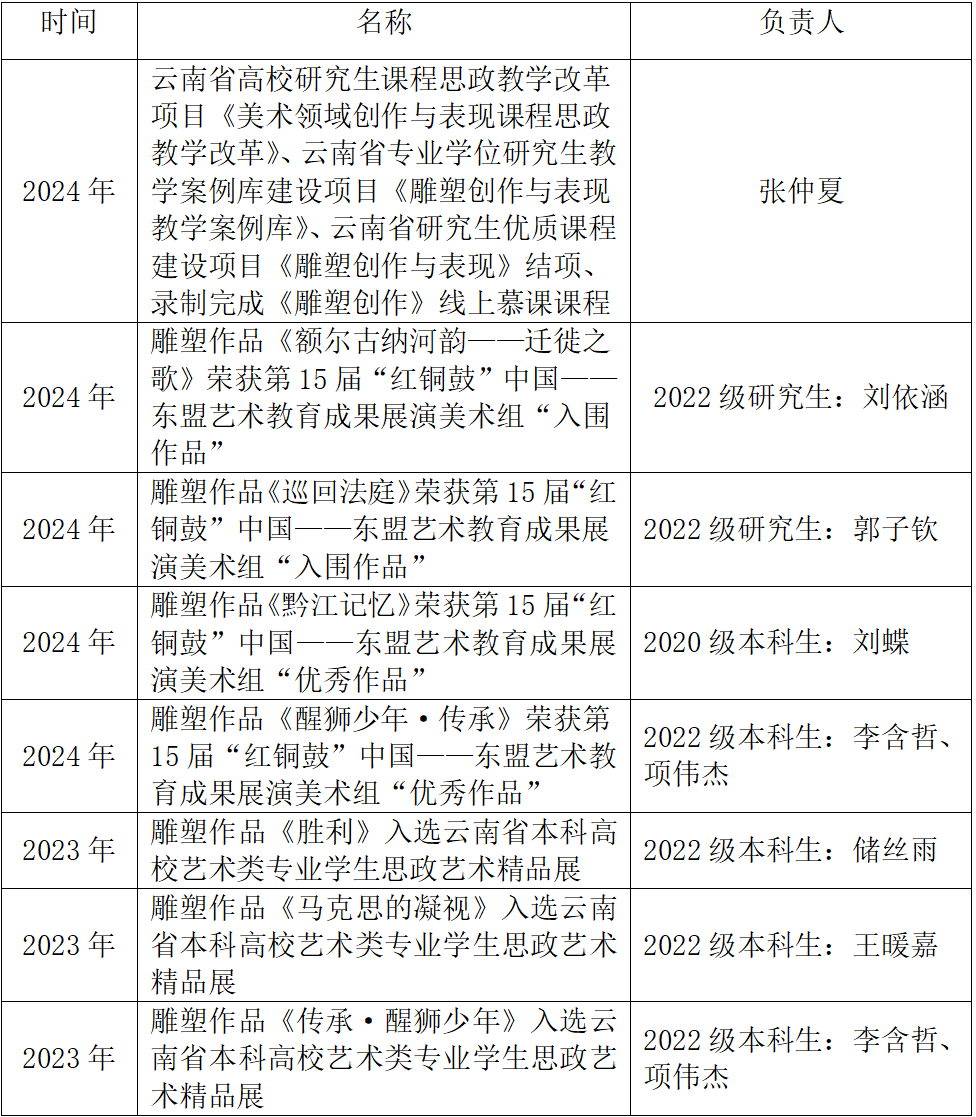

三、显隐结合,寓价值观引领于专业技法讲授与能力培养全过程,课程思政建设取得显著成效。

深入挖掘专业课程及教学中蕴含的思想政治教育资源,理论与实践相结合,将数字化手段植入云南民族文化元素,深入研究表现民族情感、民族精神、时代主题的教学与创作,加强实践教学环节与创新人才培养体系相适应的特色课程建设。张仲夏教授在云南艺术学院与楚雄师范学院开展“大思政课”实践教学基地活动中,为楚雄师范学院160余名师生讲授课程思政“雕塑中的故事”。

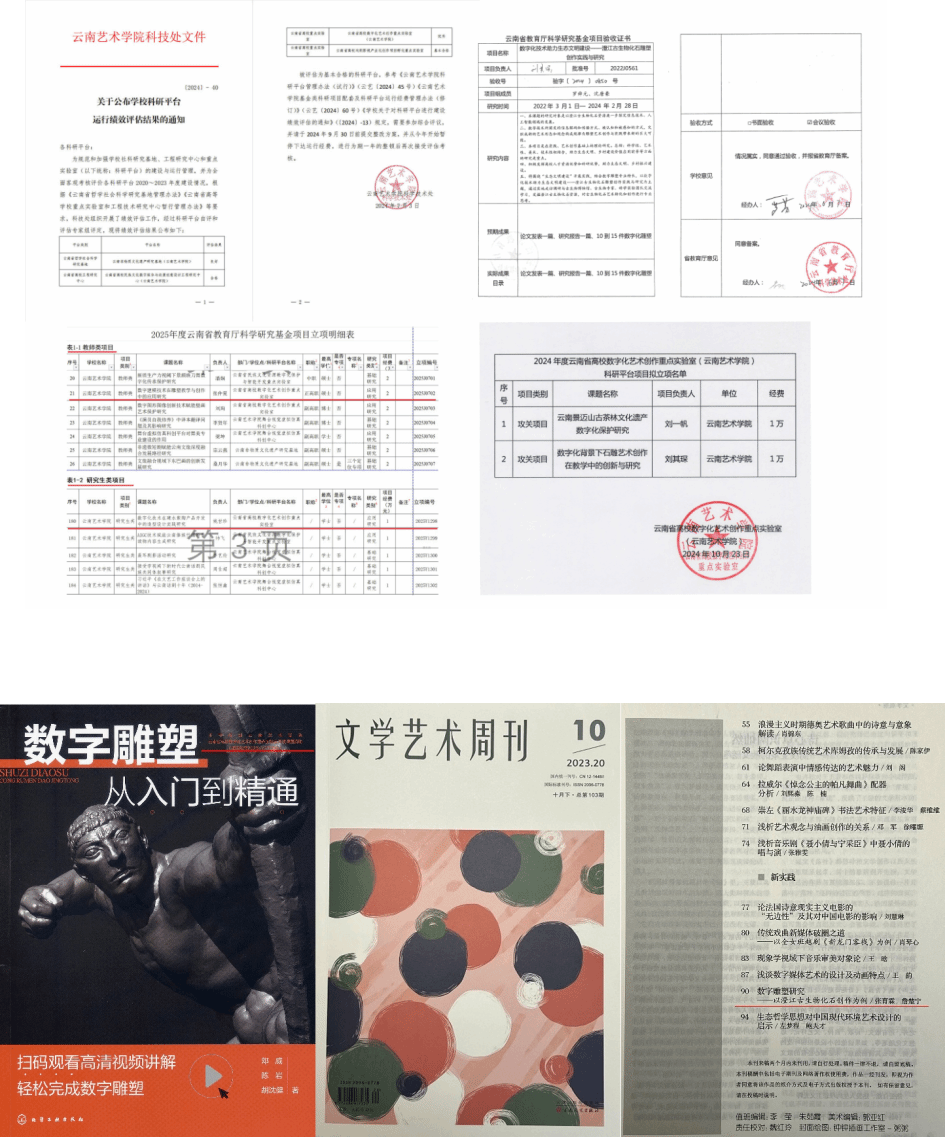

四、数字赋能,积极探索雕塑数字化前沿与应用领域,致力于雕塑传统教学的数字化转型,形成教创研用四位一体的人才培养模式。

在传统泥塑课程、木雕课程、综合材料课程的基础上,以云南省高校数字化艺术创作重点实验室为依托,立足云南民族美术资源的开发与利用,积极探索拓展数字化应用领域,建立完善3D数字化艺术实验设备与技术应用规范、参数化设计、AI人工智能、数据采集系统,拓展就业渠道,提升毕业生就业竞争力。

五、坚持“以人民为中心”的创作导向,立足校本资源优势,彰显主题性雕塑创作融入课程思政的教育价值,服务国家和地方经济文化需求。

雕塑专业在课程建设过程中,将立德树人作为根本要务,注重理论通识知识的学习,挖掘、培养课程思政建设的意识和能力,以《中国近现代史纲要》为基础,引导学生立足时代、扎根人民、深入生活,树立正确的表达艺术家的审美感受、审美情感的世界观、艺术观和创作观。

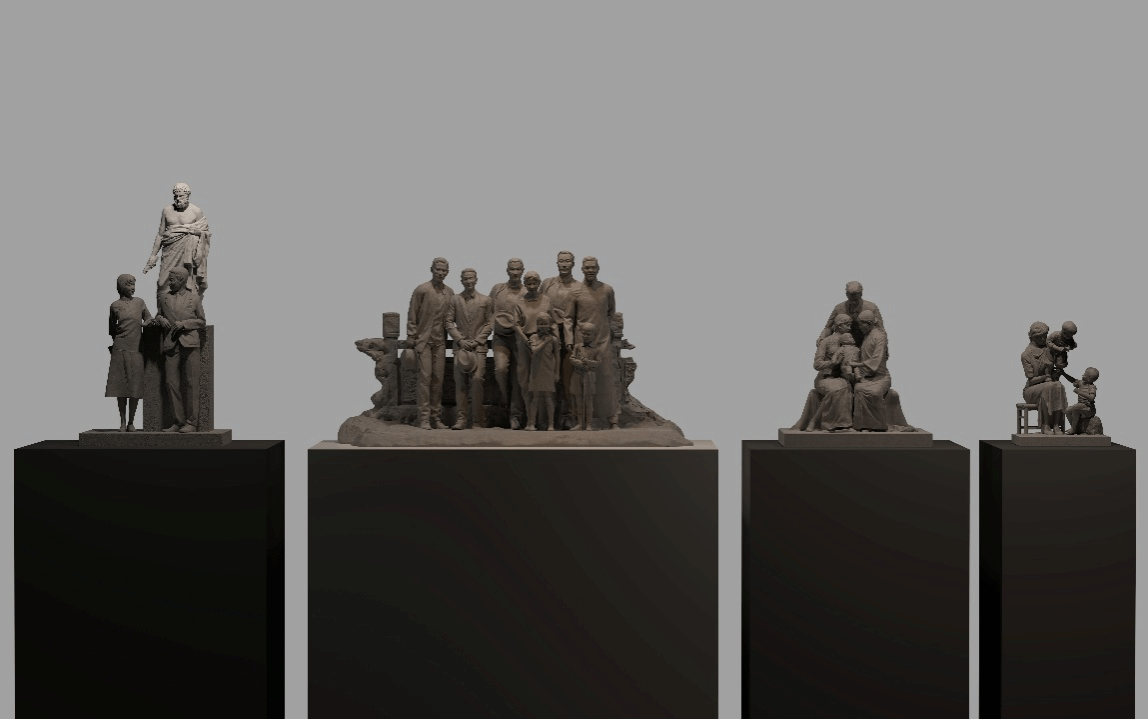

师生雕塑作品

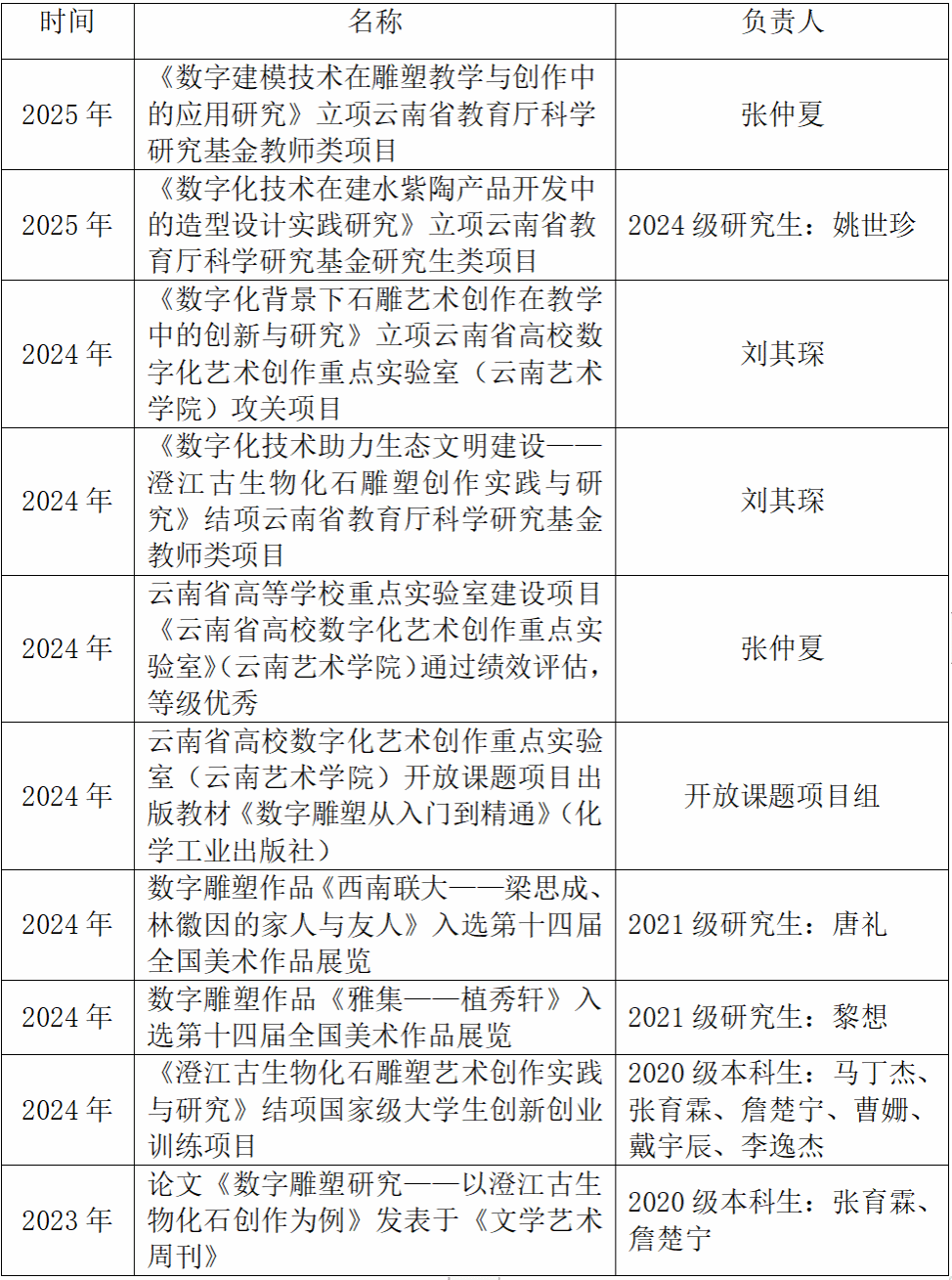

2022级本科生李含哲、项伟杰 《舞狮少年·传承》

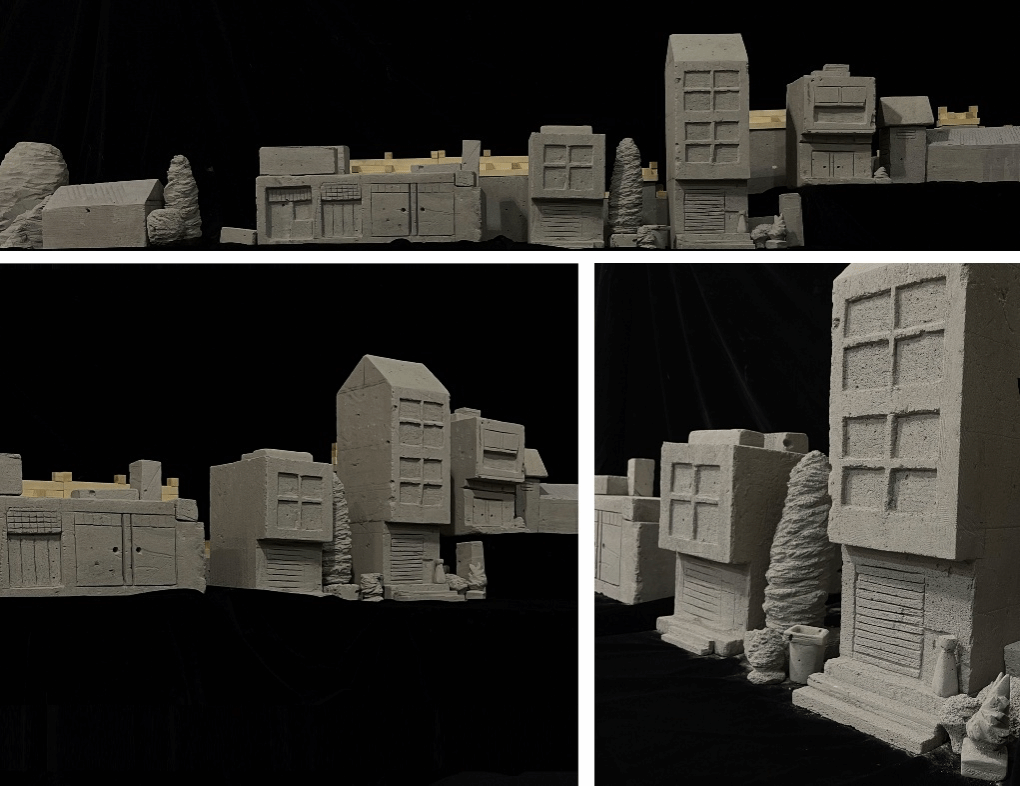

2020级本科生刘蝶 《黔江记忆》

2022级研究生刘依涵 《额尔古纳河韵——迁徙之歌》

2022级研究生郭子钦 《巡回法庭》

2021级研究生黎想 《雅集——植秀轩》

2021级研究生周建楷 《金秋暖阳》

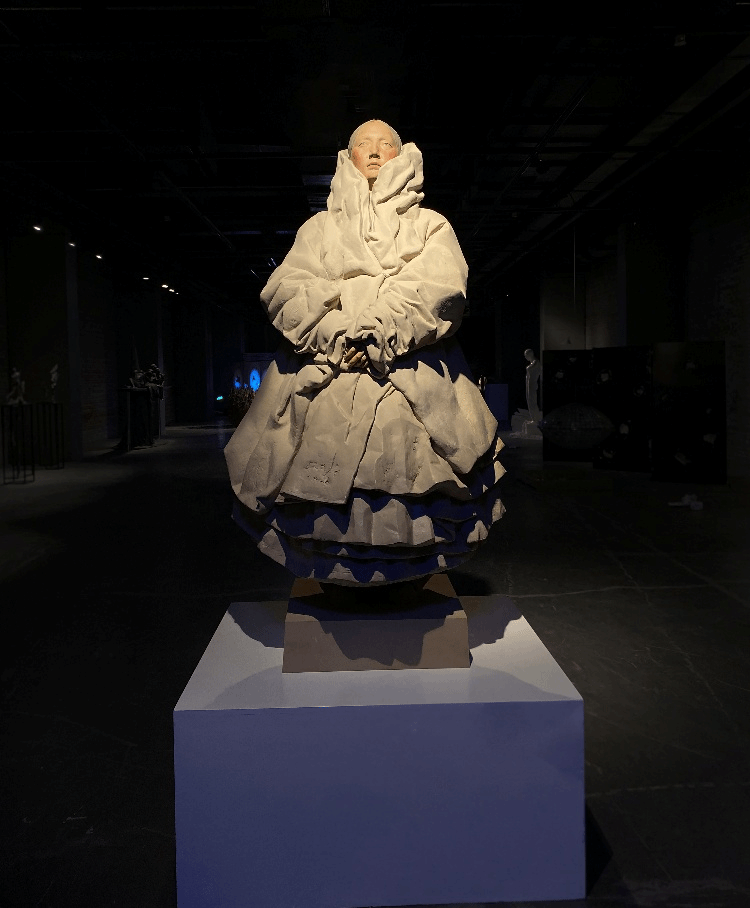

2021级研究生罗申强 《恰果苏巴》

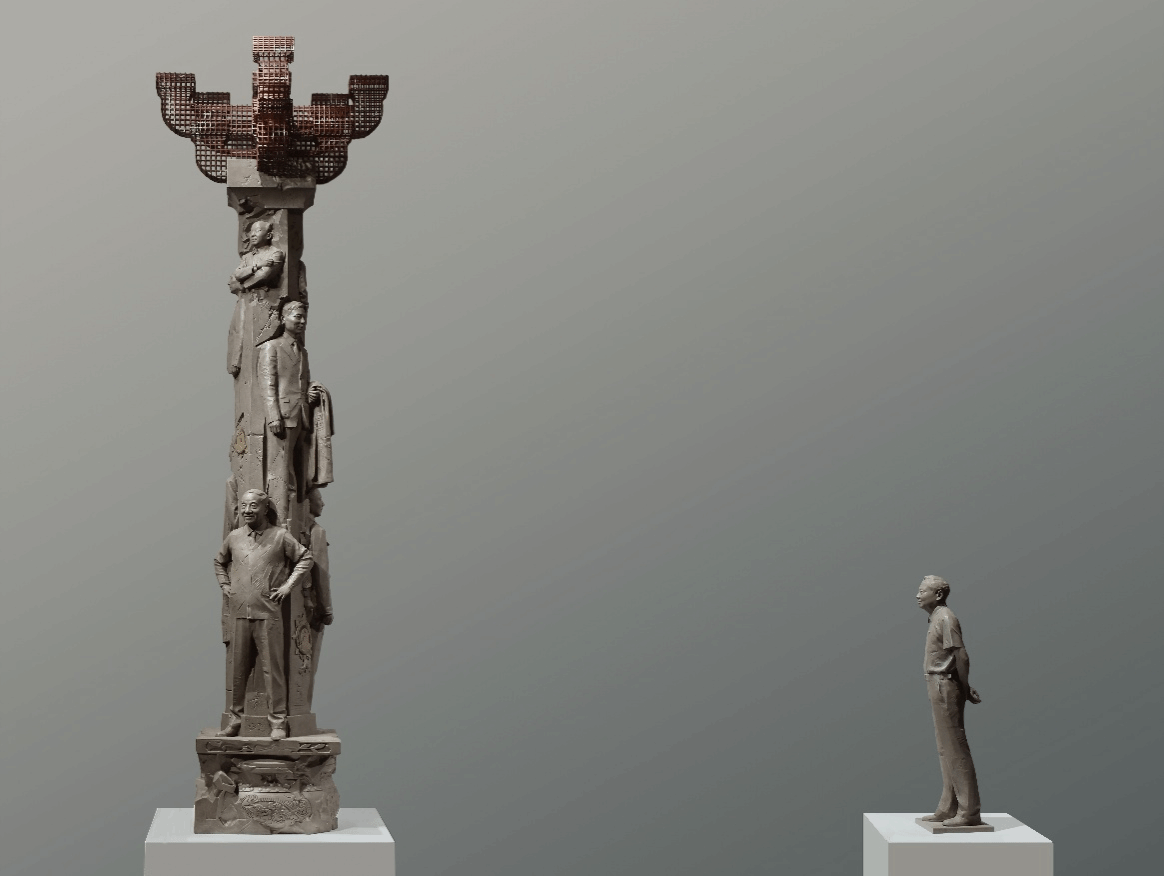

2021级研究生王庄《西南联大·国之脊梁》

2021级研究生唐礼《西南联大——梁思成、林徽因的家人与友人》

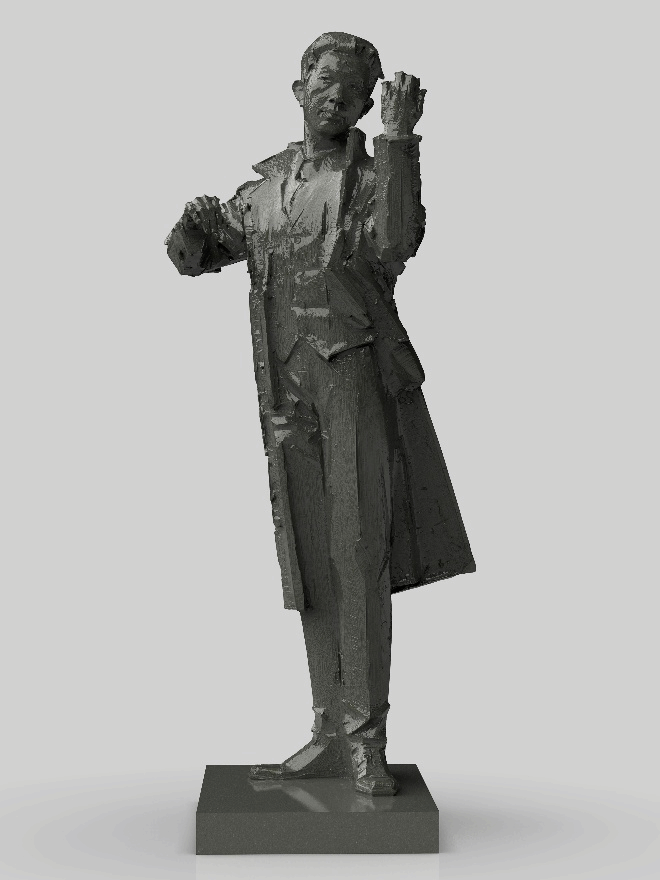

刘其琛《聂耳》

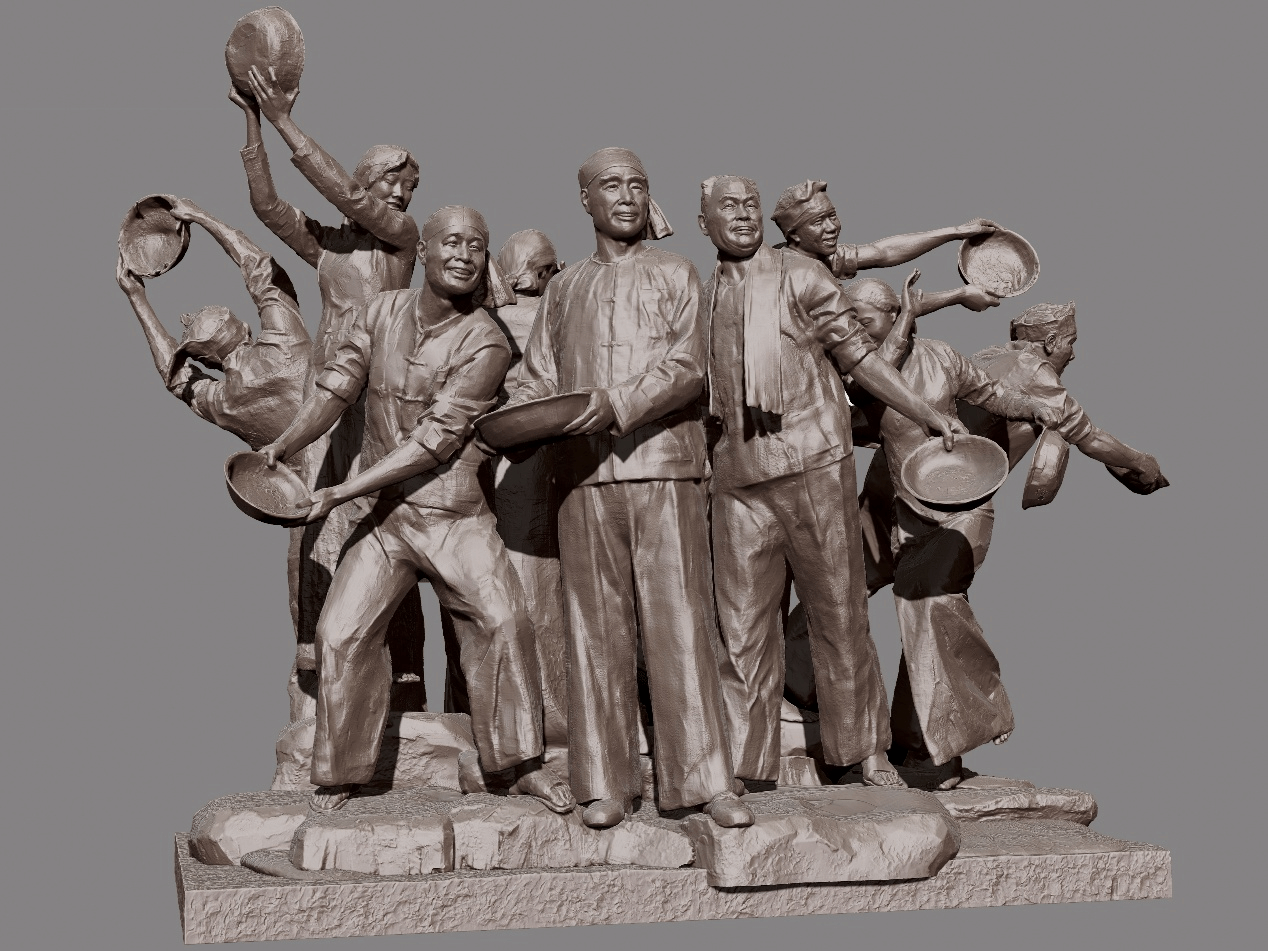

张仲夏《澜湄之歌》

图:张仲夏

文:张仲夏

一审:徐中宏

二审:沐晓熔

三审:刘恩权